新一輪科技革命和產業變革、保護主義和單邊主義上升等影響因素仍將繼續對制造業發展發揮作用,推動制造業全球產業格局發生了顯著的變化。中國在產業基礎、創新能力、人力資源、市場規模等方面的優勢也給中國制造業向高質量發展邁進、向全球價值鏈高端攀升、增強在全球產業中的話語權奠定了基礎。新工業革命為中國制造業在戰略性新興產業、未來產業領域的并跑、領跑提供了歷史機遇。

近年來世界制造業格局的演變

2005年以來,全球制造業增加值和出口格局呈現中等收入國家、東亞和太平洋國家快速崛起的特征,但2015年以來的變化趨緩。由于中等收入國家國內供給能力的增強、市場的擴大以及“逆全球化”等因素的影響,全球價值鏈呈現“縮短”的趨勢。

1.世界制造業區域分布變化

進入新世紀以來,全球制造業最顯著的變化是新興市場國家的崛起和發達國家的相對衰落。從不同收入水平國家制造業增加值在世界的比重來看,高收入國家占比逐漸下降,從2005年的74.5%降至2018年的53.8%;中等收入國家逐步上升,從25.3%提高到2019年的46.7%,提升了近20個百分點。從制造業的地域分布來看,呈現出由北美、歐盟、東亞和太平洋三足鼎立到東亞和太平洋明顯占優的變化趨勢。

不同收入分組國家的制造業增加值占比

不同地區分組國家的制造業增加值占比

2.世界制成品出口份額變化

從各區域和國家的全球出口份額上來看,2015-2018年間,各收入分組國家制成品出口比重基本保持了穩定。但東亞和太平洋地區出口占比逐漸下降,歐洲和中亞占比均有明顯提高。

3.世界制造業價值鏈分工格局變化

近年來,由于發展中國家,特別是在中國國內創新能力提高,配套能力增強,發展中國家本土市場規模持續擴大,以及機器人、人工智能以及工業互聯網、智能制造等技術的不斷成熟,原本容易實現全球勞動力成本套利的產業鏈布局在一國內部也變得有利可圖,世界制造業價值鏈呈現“縮短”的趨勢。

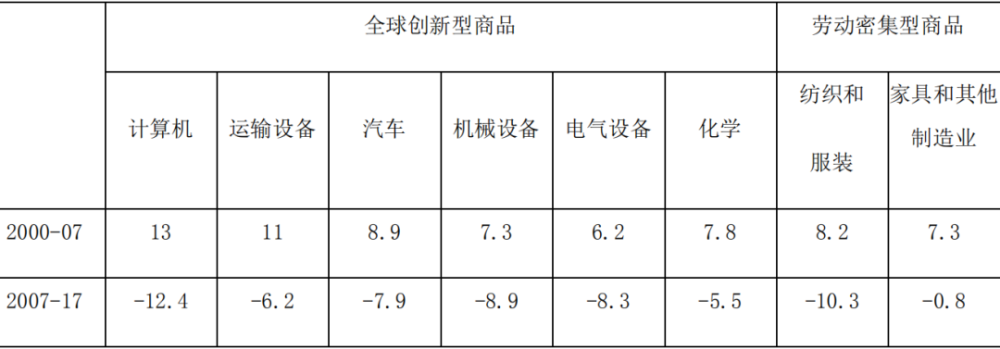

代表性商品的貿易強度變化

影響制造業產業格局演變的因素

企業的經營過程就是組織各種生產要素進行生產,并將產品在市場中進行銷售,從而獲得收入和利潤。這個過程中涉及到要素價格、要素組合的效率以及與生產組織、銷售過程相關的運輸成本、交易成本。

不同的產業所需的要素投入及其組合不同、市場不同、運輸成本不同,因此追求利潤最大化的企業會選擇在不同的區位進行布局。也就是說,生產的空間格局取決于產業的內在特征與運行規律,同時也會受到技術變革、國際政治經濟關系、外部沖擊、國內政策等多種因素的影響。

未來全球制造業演變趨勢及對我國影響

1.各國要素稟賦變化推動“雁陣模式”繼續發展

所謂的“雁陣模式”是日本經濟學家赤松提出來的,是指,勞動密集型產業呈現從工業化國家向欠工業化國家和最不發達國家梯次轉移的特點。

中國改革開放及加入WTO以來充分利用數量龐大且工資低廉的勞動力承接國際產業轉移,成為世界最重要的勞動密集型產業和環節的生產和出口基地。但隨著經濟的發展帶來要素成本的上漲,導致中國的制造業成本優勢削弱,形成產業向更低成本發展中國家進一步轉移的推動力。其次國內大循環的作用不斷增強,推動中國國內資本、技術和知識密集型制造業的規模、發展水平持續提高。

2.新工業革命深入推進加劇未來產業全球競爭

主要國家在高科技和未來產業領域的競爭加劇

戰略性新興產業和未來產業擁有巨大的發展潛力,直接關系到未來的經濟增長和在全球產業分工體系中的話語權。全球各國都在搶抓新一輪科技革命和產業變革的機遇,以搶占制高點。

美國在高科技領域的遏制對中國“危中有機”

當前世界產業鏈價值鏈高度鏈接,中國已經成為全球產業鏈供應鏈中關鍵一環,中美之間的“脫鉤”趨勢對中國產業的影響利弊共存。弊端在于短期內,由于一些核心零部件、工業軟件被斷供,一些產業鏈可能發生“斷鏈”。機遇在于,隨著一些高技術產品被“卡脖子”或“卡脖子”的風險加大,逼迫下游用戶在國內尋找供應來源,主動與產業鏈上游伙伴一道解決“卡脖子”產品的國產替代,為中國高技術新產品提供了在應用中持續改進、完善的市場空間,加快國內技術的成熟完善。

3.新“數字鴻溝”造成低收入國家過早“去工業化”

數字技術的成熟與廣泛應用可能形成新“數字鴻溝”

在工業化以來的很長一段時期內,無論是機器換人還是機器人換人,更多地是以機器替代骯臟、危險、困難和沉悶的工作以及人類所不勝任的工作。但近年來隨著人工智能和機器人等技術出現突破性進展,處于工業化起飛前夜的發展中國家的勞動力成本優勢將不再有效。這些低收入國家可能因數字技術的突破性進展而失去工業化的機會、過早的“去工業化”,將出現新的“數字鴻溝”。

中國制造業將會受益于數字經濟發展

新一代信息技術的成熟及其與制造業的深度融合對中國帶來的正面影響很大。中國制造業“機器換人”在一定程度上能夠抵消工資水平的過快上漲,在更長時期保持中國制造業的綜合成本優勢。

而且新一代信息技術與制造業的深度融合還能夠加快制造業的服務化轉型、提高制造業的柔性,使制造企業能夠更好地適應其用戶特別是消費者個性化需求的發展趨勢,基于產品開發更多的增值服務。

4.疫情推動全球供應鏈布局加快調整

疫情爆發前,全球產業分工遵循的是效率優先的邏輯,形成發達國家從事研發設計和品牌營銷、發展中國家從事加工組裝的全球價值鏈分工格局。但在疫情影響之下,將推動供應鏈回歸本土和供應來源的多元化格局。但該供應鏈布局調整對中國影響有限:

一是勞動密集型產業向發達國家回歸或轉移到一些雖有成本優勢但因生產率低、產業配套不完善而綜合成本仍舊偏高的國家,會帶來整體生產成本的上漲。相比于供應鏈回歸到疫情未能有效控制的國家,繼續在中國投資甚至進一步推動中國供應鏈的完整性反倒是更優的選擇。

其次中國完善的基礎設施、齊全的產業體系、完善的產業配套短期內很難在其他地區復制。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003604號

豫公網安備41019702003604號